当上海日均9111吨湿垃圾涌入处理体系,这座国际大都市正上演着全球规模最大的有机废弃物再生实验。依托厌氧发酵、生物降解等尖端技术,中国特大城市已构建起年处理量超千万吨的厨余资源化体系,但混杂度超标、产能缺口等问题仍制约着"城市矿产"的深度开发。

一、城市代谢系统的有机质循环

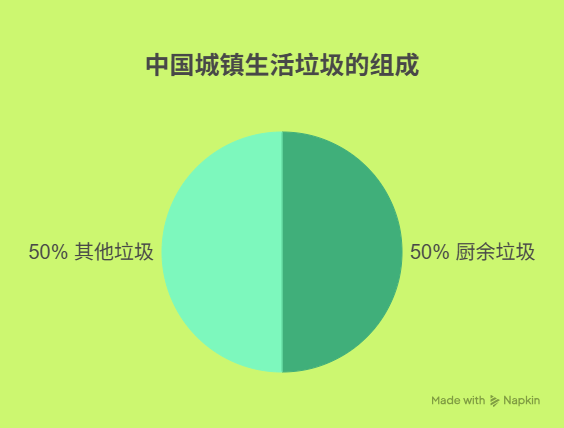

据住房和城乡建设部最新统计,我国城镇生活垃圾年产生量突破2.5亿吨,其中厨余垃圾占比稳定在45%-55%区间。这个被忽视的有机质宝库,正在技术迭代中重构城市物质循环体系。

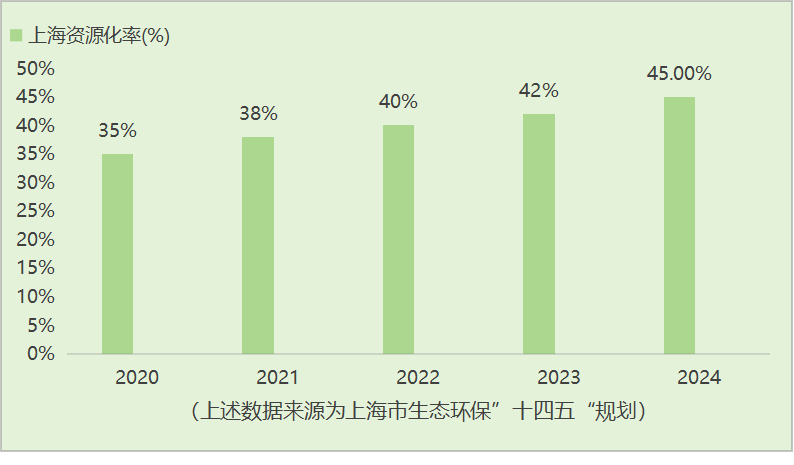

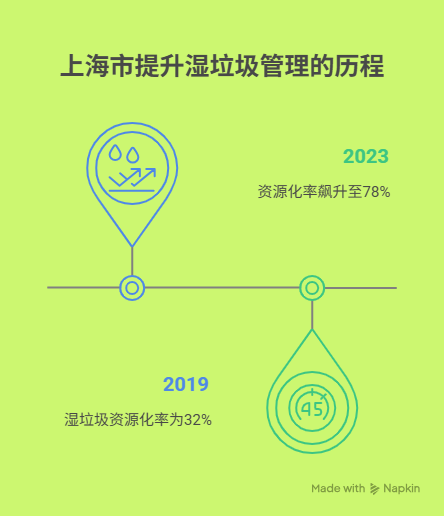

上海市绿化市容管理局数据显示,2025年1-5月湿垃圾日均清运量同比提升12.3%,资源化处理设施满负荷运转率已达87%。通过构建"预处理-厌氧发酵-沼渣利用"三级处理链,该市湿垃圾资源化率从2019年的32%跃升至2023年的78%,提前完成"十四五"规划目标。

二、工业化处理的技术图谱

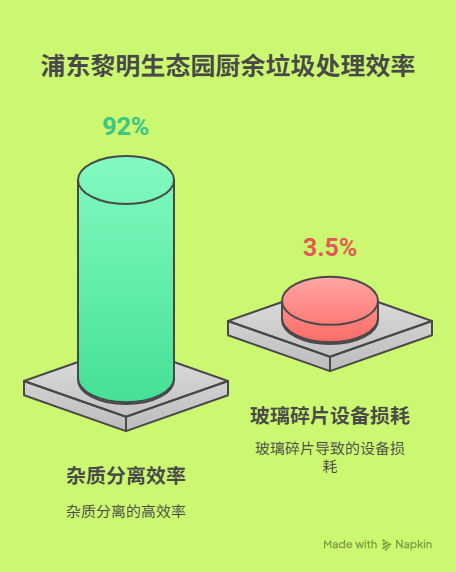

在浦东黎明生态园,每天1200吨厨余垃圾经历着现代工业的深度改造。预处理车间内,滚筒筛分机以每分钟15转的速率分离杂质,光电分选系统通过近红外光谱识别塑料制品,配合人工分拣形成三重过滤网。处理厂总工程师王立明介绍:"当前杂质分离效率已提升至92%,但3.5%的玻璃碎片仍是设备损耗主因。"

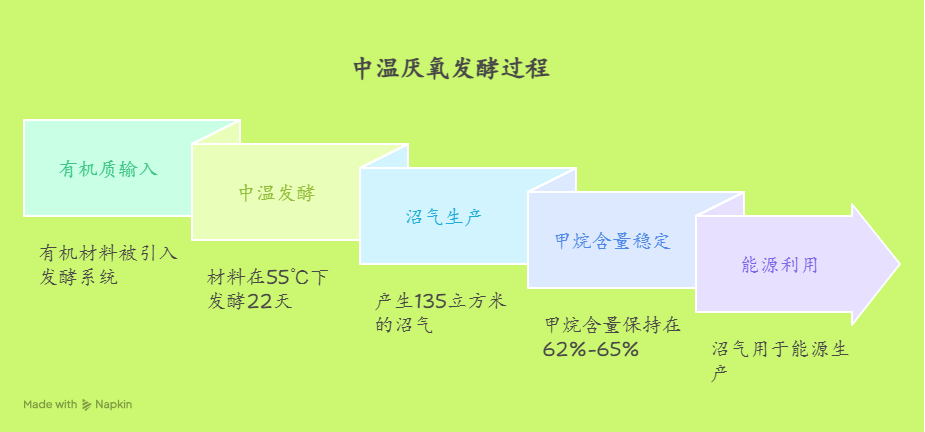

核心的厌氧发酵环节,55℃中温发酵技术将有机质停留时间压缩至22天。每吨原料可产出135m³沼气,甲烷含量稳定在62%-65%区间。配套的2MW沼气发电机组,年供电量达2800万度,相当于1.2万户家庭年用电需求。发酵残余物经板框压滤脱水后,含水率降至62%的沼渣进入动态堆肥系统,最终产出符合NY525标准的有机肥料。

三、资源化产品的市场突围

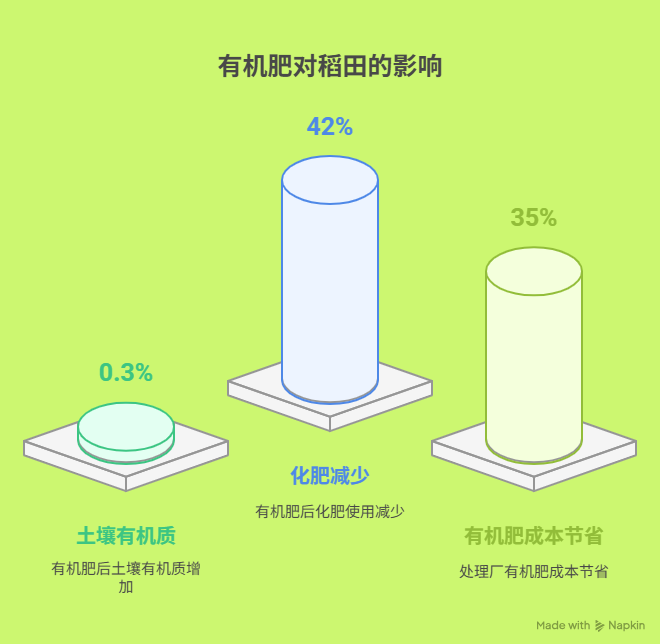

在崇明智慧农业园,由厨余垃圾转化的有机肥正创造着循环经济价值。每公顷稻田施用8吨有机肥后,土壤有机质含量提升0.3个百分点,化肥使用量减少42%。园区负责人透露:"处理厂直供的有机肥成本较市售产品低35%,这让我们在绿色认证农产品市场获得显著溢价空间。"

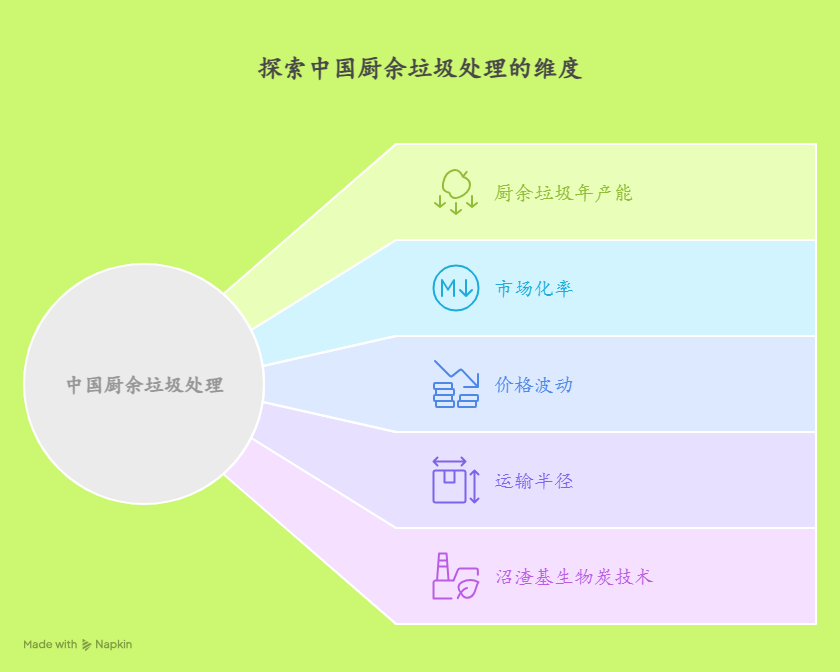

中国环科院2023年研究报告显示,全国厨余垃圾年产能折合标准化肥当量达180万吨,但实际市场化率不足40%。价格波动大、运输半径受限等问题制约着产品流通。对此,北京化工大学环境工程系开发出沼渣基生物炭技术,将有机肥体积压缩70%,保质期延长至18个月,已在京津冀地区建立示范工程。

四、体系瓶颈与技术攻关

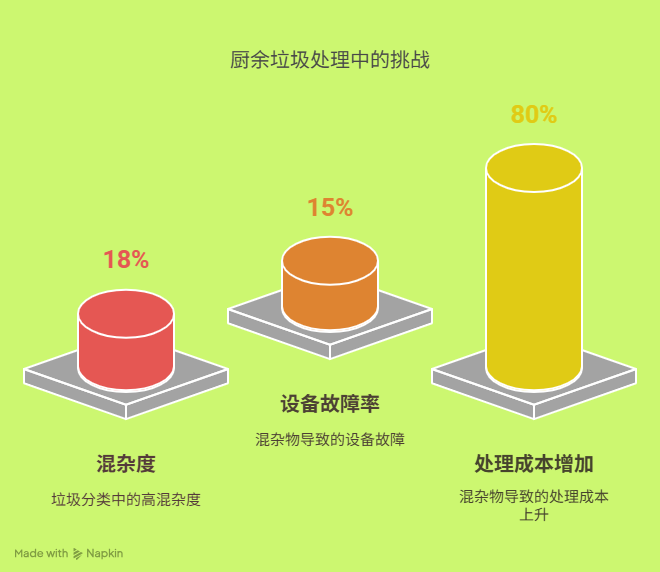

尽管处理能力快速提升,质量管控仍是行业痛点。广州大学环境学院抽样调查显示,非示范小区厨余垃圾混杂度普遍超过18%,其中5%为电子废弃物等危险物质。这导致处理设备故障率增加15%,吨处理成本上浮80元。

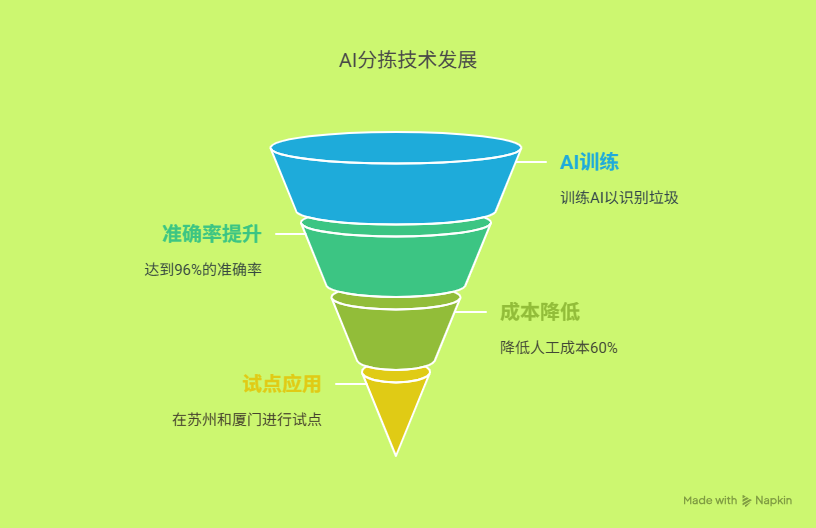

在成都召开的2025全国有机固废处理技术峰会上,清华大学环境学院团队展示了AI分拣解决方案。通过训练50万张垃圾图像数据库,智能机器人分拣准确率达到96%,人工分拣成本下降60%。该技术已在苏州、厦门等地试点应用。

五、治理范式的创新探索

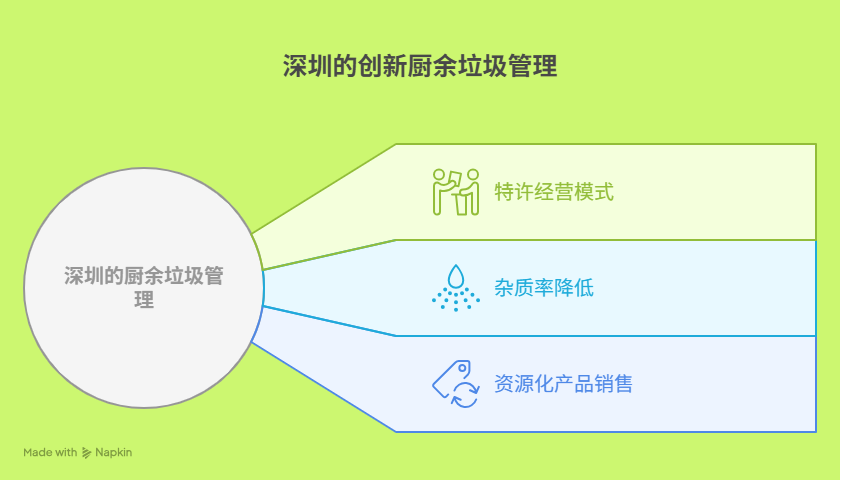

面对收运体系短板,深圳推出"厨余垃圾特许经营"模式。由中标企业负责片区分类督导、收运和处理全链条服务,政府按实际处理量支付服务费。试点区域杂质率降至5%以下,资源化产品销售收入反哺运营成本,形成可持续商业模式。

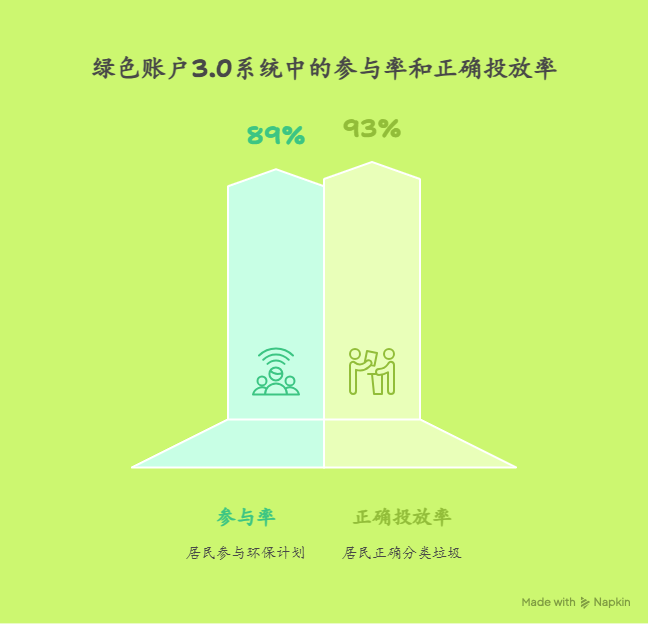

居民端行为干预同样关键。复旦大学环境经济研究所研发的"绿色账户3.0"系统,通过物联网称重设备和区块链积分体系,实现分类行为可追溯、可激励。接入该系统的社区,居民参与率提升至89%,正确投放率突破93%。

六、未来技术路线图

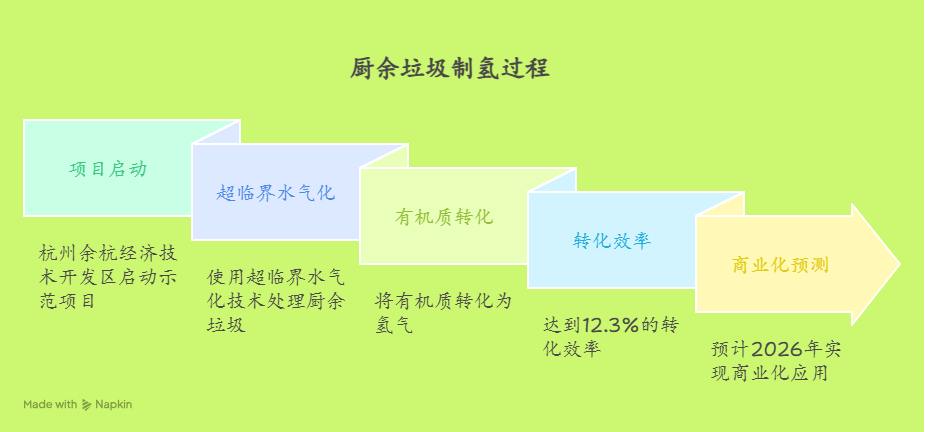

在杭州余杭经济技术开发区,全球首个厨余垃圾制氢示范项目已投入试运行。采用超临界水气化技术,将有机质转化为氢气,转化效率达12.3%。项目总设计师李振华表示:"这项技术可将厨余垃圾能源化价值提升4倍,预计2026年实现商业化应用。"

生物制造领域同样孕育突破。中科院天津工业生物技术研究所成功研发厨余垃圾合成PHA(聚羟基脂肪酸酯)技术,通过合成生物学改造的菌株,能将厨余垃圾转化为可降解塑料原料,转化率达到28%,开辟有机质高值化利用新路径。

从沼气发电到生物制造,中国城市正将厨余垃圾转化为新质生产力载体。随着"无废城市"建设进入2.0阶段,这场有机质再生革命不仅重塑着城市代谢模式,更在碳循环经济领域培育着万亿级产业蓝海。当技术突破与制度创新形成共振,厨余垃圾的"奇幻漂流"终将演进为城市可持续发展的标准范式。